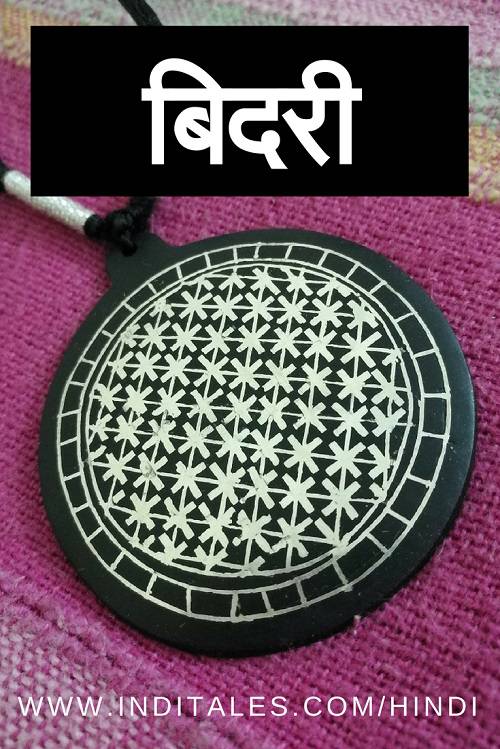

काले स्याह जस्ते अर्थात् जिंक पर उज्जवल सजीली नक्काशी, ऐसी कलाकारी आप सभी ने अवश्य देखी होगी। इसे देख आपको वर्षा ऋतु की काली रात्री में स्याह घटाओं के पीछे से चन्द्रमा की चमकती चाँदनी भी अवश्य स्मरण हुई होगी। हाँ, मैं सम्पूर्ण भारत में प्रसिद्ध बिदरी की विलक्षण धातुकला के विषय में चर्चा कर रही हूँ।

बिदरी कला से मेरा प्रथम साक्षात्कार हुआ जब किसी ने मुझे इसी कलाकारी द्वारा सज्ज एक आकर्षक डिबिया उपहार स्वरूप दी थी । उस कलाकारी ने मुझे इतना मोहित किया कि मैं जब भी शिल्पकला वस्तुएं देखती, इन्हें अवश्य ढूँढती थी। अंततः मुझे इनके दर्शन हुए लेपाक्षी में जो की आंध्र प्रदेश राज्य का आधिकारिक शोरूम या विक्रय केंद्र है। इनसे प्रभावित होकर मैंने हैदराबाद को छानना आरम्भ किया। तब जाकर मुझे बिदरी कला गढ़न पद्धति की जानकारी मिली।

मेरा अनुमान था कि बिदरी कार्यशाला ढूँढने हेतु मुझे हैदरबाद के सालारजंग संग्रहालय के आसपास के क्षेत्र का सूक्ष्मता से निरिक्षण करना पड़ेगा। और मेरा अनुमान सही निकला। ढूँढते ढूँढते हम एक साधारण सी छोटी दुकान में पहुंचे। गुलिस्तान-ए-बिदरी, इस कार्यशाला के सम्मुख मोटे अक्षरों में लिखा था, ‘बिदरी कला में राष्ट्रीय सम्मान द्वारा पुरस्कृत’। असमंजस की अवस्था लिए हम धीरे से इस दुकान के भीतर गए। भीतर पहुंचते ही हमारी सर्व व्याकुलता लुप्त हो गयी। दुकान के मालिक ने हमारा अत्यंत आत्मीयता से स्वागत किया।

यह कार्यशाला किसी घर के पिछवाड़े सा प्रतीत हो रही थी। हमने इस कार्यशाला का सम्पूर्ण चक्कर लगाया। कारीगर सतत अपने कार्य में व्यस्त रहते हुए ही हमें इस कला के विषय में जानकारी देते रहे तथा हमारे जिज्ञासु प्रश्नों के उत्तर देते रहे।

बिदरी कला का इतिहास

यूँ तो भारत में विभिन्न धातुओं तथा धातु शिल्पों की विस्तृत जानकारी प्राचीनकाल से ही उपलब्ध थी। विभिन्न मिश्रित धातुओं तथा उनकी उपयोगता के विषय में भी भारतवासियों को पर्याप्त ज्ञान था। साथ ही यह भी माना जाता है कि बहामनी शासकों के काल में एक फारसी कारीगर यहाँ आया था तथा बीदर के धातु शिल्पकारों के साथ मिलकर इस अनूठी कला को जन्म दिया था जिसे इस नगर के ही नाम पर बिदरी अथवा बीदर कला कहा जाता है। अतः भारत में बिदरी कार्य का इतिहास लगभग ५०० वर्ष प्राचीन है।

स्वतंत्रता पूर्व बीदर दक्खन तथा हैदराबाद का अभिन्न अंग था। १९४७ के पश्चात इसे कर्नाटक राज्य में सम्मिलित किया गया। यह बिदरी कला अब भी बीदर के साथ साथ हैदराबाद में भी जीवित है।

इस शोध पत्र के अनुसार बिदरी कला कई अन्य स्थानों में भी की जाती है। इनमें मुख्य हैं, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, बंगाल में मुर्शीदाबाद, बिहार में पुर्निया इत्यादि।

तकनिकी भाषा में बिदरी कार्य को अलंकृत पपड़ीदार धातु कार्य कहा जाता है।

बिदरी कार्य से सम्बंधित आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के पश्चात आईये हैदराबाद की एक कार्यशाला में जाते हैं जहां हम इस कार्य में उपयुक्त तकनीक तथा मेहनत को देखने तथा समझने का प्रयत्न करेंगे।

बिदरी कला हेतु आवश्यक सामग्री

बिदरी कार्य करने के लिए अधिक सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। मुख्य सामग्री कुछ इस प्रकार है-

1. बिदरी कार्य हेतु सर्वाधिक आवश्यक वस्तु है एक मिश्र धातु जिसे जस्ता (९५%) तथा ताम्बा (५%) को मिलाकर बनाया जाता है। अथवा जस्ते तथा तांबे तो १६:१ के अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है।

2. चांदी की तारें तथा चद्दरें जिन्हें धातु पर उकेरी गयी आकृति के भीतर बिछाया जाता है। कभी कभी कांसे की तारों का भी उपयोग किया जाता है जो नक्काशी को लालिमा प्रदान करता है।

3. एक विशेष मिटटी जिससे कलाकृतियों के सांचों का निर्माण किया जाता है। वस्तुओं को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए भी इस मिटटी का प्रयोग होता है। मैंने स्वयं देखा की बीदर की मिटटी से अत्यंत गठीला सांचा बनता है।

4. रूपरेखा अनुसार कलाकृतियों की सतह को श्याम रंग देने हेतु कॉपर सल्फेट।

5. छेनी तथा घिसाई के औजार।

बिदरी कला की प्रक्रिया

जैसा कि इस विडियो में दिखाया गया है, बिदरी कला एक कठिन तथा बहुचरणीय प्रक्रिया है। अधिकतर कार्य हाथों द्वारा ही किया जाता है। आईये इस प्रक्रिया को समझने का किंचित प्रयत्न करें-

ढलाई – मिटटी में राल तथा अरंडी का तेल मिलाकर तैयार किया जाता है। तत्पश्चात धातु का सांचा व इस मिटटी का प्रयोग कर एक खोखला सांचा तैयार करते हैं। यहाँ के कारीगरों ने मुझे बताया कि बीदर की मिटटी में विशेष गुण होता है। इसका कारण मुझे ज्ञात नहीं हो पाया। किन्तु मैंने देखा कि यह शीघ्र तथा अच्छी तरह ठोस हो रहा था। इसके पश्चात इस खोखले सांचे में पिघला हुआ जस्ता-कांसा मिश्र धातु भरा जाता है जो कुछ क्षण पश्चात इस सांचे का रूप ले लेता है। मिटटी से सांचे को तोड़ कर धातु की कलाकृति बाहर निकाली जाती है।

रेखांकन तथा नक्काशी-कलाकार निर्मित वस्तु के ऊपर भिन्न भिन्न आकृतियाँ खांचों के रूप में रेखांकित करते हैं। इन खांचों के भीतर छेनी द्वारा चांदी की तारें भरी जाती हैं तथा हथोड़े से पीट कर इन तारों को खांचों में दृडता से बिठाया जाता है। तत्पश्चात रेगमार तथा लेथ मशीन से घिस कर सतह को चिकना करते हैं। इस प्रकार मूल धातु की सतह पर चांदी जड़ी जाती है।

श्याम सज्जा– बीदर की मिटटी में नौसादर तथा पानी मिलाकर कलाकृति की चुनी सतह को काला किया जाता है। इस प्रक्रिया के पश्चात सम्पूर्ण काली मूल सतह पर चांदी की अंकित आकृति खुलकर चमकने लगती है। रंग को पक्का करने के लिए नारियल का तेल लगाया जाता है।

बिदरी कला के विशेष नमूने

बिदरी कला की वस्तुओं को देख मुझे ज्यामितीय रेखाएं बिदरी कारीगरों का प्रिय नमूना प्रतीत हुए। विशेषतः थोक निर्मित वस्तुओं में रेखाओं का बहुतायत से उपयोग किया गया था। मैंने अनुमान लगाया कदाचित रेखाओं की नक्काशी अधिक आसान होगी। बिदरी कालाकार पुष्पों की नक्काशी भी उतनी ही उत्कृष्टता से करते हैं।

चांदी को धातु के खांचों में किस प्रकार से बिठाया जाता है, इस पर उस कलाकारी को नाम दिया गया है:

1. आफताबी – धातु(चांदी) आवरण – यह उभारयुक्त कलाकारी है।

2. कोफ़्तगिरी – धातु(चांदी) चद्दर की जड़ाई

3. ज़रबुलंद – उभरी हुई नक्काशी

4. ताराकशी – धातु(चांदी) तारों की जड़ाई

बिदरी कारीगरी की गयी प्रचलित वस्तुएं

1. धातुई डिबिया – छोटे छोटे आभूषण इत्यादि रखने के लिए उत्तम वस्तु

2. थाली, कटोरी, चमचे इत्यादि

3. लेखन सामग्री, जैसे कलम रखने का पात्र, कागज़ काटने की कैची, पत्रभार इत्यादि

4. सुराही

5. आभूषण – कंगन, हार लोलक, कर्णफूल इत्यादि

प्राचीनकाल में कारीगर इसी कला का उपयोग कर तलवार की मूठ, ढाल, पानदान जैसी कई वस्तुएं बनाते थे। किन्तु अब ये सब वस्तुएं केवल संग्रहालय में ही दिखाई पड़ती हैं।

हाल ही में मैंने भी बिदरी कला से बने कर्णफूल तथा लोलक खरीदे हैं।

बिदरी कला द्वारा बने आभूषण यदि आप भी खरीदना चाहें, तो अमेज़न से संपर्क कर सकते हैं।

बिदरी कला से बनी इन वस्तुओं को देख मन अत्यंत प्रसन्न हुआ। ह्रदय से यह आशा निकलती है कि इसके कारीगर इस कला में नवीनता लाते रहें। साथ ही दैनिक उपयोग में हम इस कला की वस्तुएं सम्मिलित कर सकें, ऐसे प्रयत्नों की भी अपेक्षा है।

जगदीश मित्तल द्वारा लिखी गयी इस किताब में बिदरी कलाकारी का विस्तृत विवरण है। २०१२ में जब मैं उनसे मिली थी, तभी ही उनकी इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था। पुस्तक में छपे इस कला के विलक्षण चित्रों को देख दंग रह गयी थी। उन्होंने मुझे बताया था, यह आवश्यक नहीं कि बिदरी कला के कलाकारों में यह कला विरासत स्वरूप ही आये। इसके विपरीत, जो भी कारीगर इस कला में रूचि रखता हो, वह इस कला को सीख कर बिदरी कलाकार बन सकता है। किन्तु विडम्बना यह है कि यह अब तक पुरुष प्रधान कलाकारी ही रही है।

इस कला पर ‘क्राफ्ट कौंसिल ऑफ़ इंडिया’ के विचार इस प्रकार हैं।

बिदरी कार्यशाला दर्शन का मुझ पर प्रभाव

आप जब भी किसी नवीन स्थल के दर्शन करने जाते हैं, वह स्थान आप पर कुछ प्रभाव अवश्य छोड़ती है। फिर वह कोई अप्रतिम परिदृश्य हो, या स्वादिष्ट व्यंजन हो अथवा कोई विलक्षण व्यक्तित्व। किन्तु बिदरी कार्यशाला के दर्शानोपरांत मैं इन कारीगरों की लगन व मेहनत से अत्यंत प्रभावित हुई। बिदरी कला की एक वस्तु तैयार करने में जितना कष्ट उठाना पड़ता है, उसे देख आप इन्हें खरीदते समय कभी मोलभाव नहीं करेंगे। पहले मुझे भी ये वस्तुएं महंगी लगती थीं। किन्तु अब मुझे इनके निर्माण के पीछे की मेहनत व लगन का पूर्ण अनुमान है। उपरोक्त विडियो देख आप भी मुझसे सहमत होंगे।

अतः मैं आप सब से आवाहन करना चाहूंगी, आईये हम सब मिलकर इस कारीगरों तथा दस्तकारों को हर संभव प्रोत्साहन दें।

अंत में मैं गुलिस्तान-ए-बिदरी के सदस्यों को ह्रदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने आनंदपूर्वक मेरी आवभागत की, बिदरी कला के विषय में जानकारी दी तथा अपनी कार्यशाला में मुझे इसकी निर्मिती विधि भी दिखाई।

कला एवं शिल्प से सम्बंधित मेरे अन्य संस्मरण –

अज़ूलेज़ो टाइलें – गोवा की आकर्षक हस्तकला

मोढेरा सूर्य मंदिर – अद्वितीय वास्तुशिल्प का उदाहरण

गंगा देवी – मिथिला की मधुबनी चित्रकार और उनकी चित्रकारी

कोलकाता के उपहार – बंगाल के १० सर्वोत्तम स्मृतिचिन्ह

नयी दिल्ली का राष्ट्रीय संग्रहालय- १० मुख्य आकर्षण

अनुराधा जी, मिश्र-धातु पर की जाने वाली भारत की प्राचीन “बिदरी धातु शिल्प कला” की सुंदर पठनीय जानकारी ! प्रस्तुत विडियो से इस बहु-चरणीय, कठीन प्रक्रिया को आसानी से समझा जा सकता हैं ।

यह जानकर अच्छा लगा कि यह प्राचीन कला सिर्फ बीदर के कारीगरों तक ही सीमित नहीं हैं और इसीलिये इसके प्रसार की संभावनायें भी अधिक हैं । सुंदर आलेख हेतू धन्यवाद !

प्रदीप जी – भारत में इतनी कला शैलियाँ छिपी हैं की गणना करना असंभव है, फिर भी जहाँ जाती हूँ, वहां की कला को समझ पाने की कोशिश करती हूँ, और वही आप सब से साँझा करती हूँ। आपके प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद।

अनुराधा जी नमस्कार, बिदरी कला के बारे में जानकारी देने के लिए शुक्रिया। आप ने सही कहा कि इसकी संपूर्ण प्रक्रिया जानने के पश्चात हम अब कभी मोल भाव नहीं करेंगे। विभिन्न लोक कलाओं की जानकारी जब तक युवा पीढ़ी और स्कूल के बच्चों तक नहीं पहुँचेगी तब तक इन लोक कलाओं का उद्धार नहीं होगा। इसी बात को ध्यान में रखकर मैं स्कूल के विद्यार्थियों को जागरूक करने का प्रयास करती हूं। क्या आप अपने इस लेख का प्रयोग करने की अनुमति दे सकती हैं?

सिन्धु जी – आप अपने विद्यार्थियों को यह लेख हमारे ब्लॉग पर पढने के लिए कह सकती हैं। विडियो उन्हें इस प्रक्रिया से परिचित करवाएगा।