बिहार एक सुंदर राज्य है। वहाँ की हस्तनिर्मित कलाकृतियाँ भी उतनी ही अप्रतिम हैं। अपने बिहार भ्रमण की स्मृतियों के रूप में आप इन हस्तनिर्मित कलाकृतियों को ला सकते हैं। चाहे मनमोहक चित्रकारी हो अथवा हाथों द्वारा सूक्ष्मता से गड़ी गई कांच की कलाकृति हो अथवा टेराकोट्टा के शिल्प हों, विकल्प प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। वस्तुतः, मैने यहाँ जिन बिहार के हस्तनिर्मित कलाकृतियों के विषय में उल्लेख किया है, उनमें से प्रत्येक कलाकृति शैली बिहार के किसी विशेष क्षेत्र अथवा आयाम का प्रतिनिधित्व करती है।

इनके विषय में जानते ही आप भी मुझसे सहमत हो जाएंगे कि ये हस्तनिर्मित कलाकृतियाँ बिहार की सर्वोत्तम स्मारिकाएँ हो सकती हैं।

बिहार की सर्वोत्तम हस्तशिल्प एवं स्मारिकाएँ

मधुबनी चित्रकला

बिहार का सर्वोत्तम परिचय यदि किसी वस्तु से किया जा सकता है तो वह है, मधुबनी चित्रकला। यह हस्तकला बिहार का प्रतिनिधित्व करती है, ऐसा कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप में से जिन पाठकों ने दिल्ली हाट का भ्रमण किया है, उन सबने वहाँ से यह लोक चित्रकला अवश्य ली होगी। बिहार के मिथिला क्षेत्र की इस प्रतिष्ठित मधुबनी चित्रकला एवं उसकी सूक्ष्मता-जटिलता पर मैंने एक विस्तृत संस्करण प्रकाशित किया है। उसे अवश्य पढ़ें।

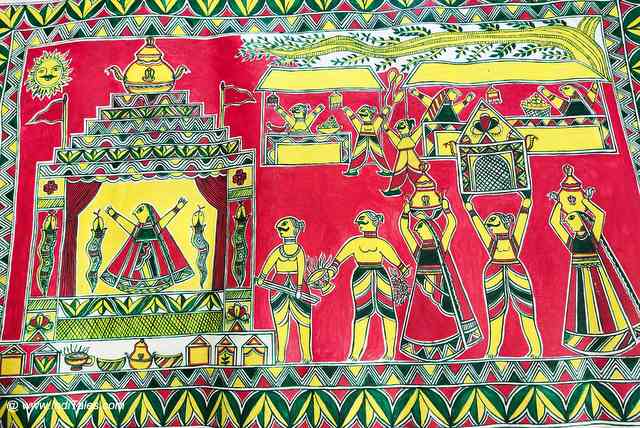

मंजूषा कला शैली

जो चित्रकला की सूक्ष्मताओं से अनभिज्ञ है, हो सकता है उन्हे, प्रथम दृष्टि, मधुबनी चित्रकला शैली एवं मंजूषा चित्रकला शैली में अंतर स्पष्ट ना हो पाये। यह चित्रकला शैली बिहार के पूर्वी क्षेत्र, अर्थात भागलपुर क्षेत्र से उत्पन्न हुई है। इन चित्रों में प्रदर्शित कथाएं बिहूला विषहरी की गाथा पर आधारित है जिसने अपने परिवार की रक्षा करने के लिए अनेक बाधाओं का सामना किया था।

मंजूषा कलाकृतियों में लाल, हरा एवं पीला, केवल इन तीन रंगों का ही समावेश किया जाता है। इन चित्रों में किनारियाँ एवं उन पर चित्रित आकृतियों का विशेष महत्व होता है। मैंने विविध प्रकार के मंजूषा चित्र देखे हैं जिन पर मुख्यतः मनसा देवी एवं नाग कथाओं का चित्रण किया गया है।

टिकुली चित्रकला शैली

भारतीय स्त्रियाँ अपने माथे पर जो बिंदी लगाती हैं, उसे इस क्षेत्र में टिकली अथवा टिकुली भी कहा जाता है। १९ वीं सदी में पटना में कांच की टिकली बनाई जाती थी जिसके ऊपर सोने की परत चढ़ाई जाती थी। तत्पश्चात नुकीले औजारों से उस पर विविध आकृतियाँ गड़ी जाती थीं। ये आकृतियाँ भिन्न भिन्न पुष्पों की होती थीं। इन टिकलियों पर देवी-देवताओं की छवि भी गड़ी जाती थीं। हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं कि ऐसी टिकलियाँ कितनी राजसी व भव्य प्रतीत होती होंगी!

इसी टिकुली का आधुनिक रूप किंचित परिवर्तित हो चुका है। अब इन्हे लकड़ी अथवा परतदार लकड़ी के गोलाकार टुकड़ों पर कृत्रिम रंगों द्वारा रंग कर बनाई जाती हैं। इनका आकार भी अपेक्षाकृत बड़ा होता है। अब ये माथे पर सजने वाली बिंदी ना होकर प्रदर्शन की कलाकृति में परिवर्तित हो गई हैं। किसी ना किसी रूप में यह कलाशैली अब भी जीवित है। अब श्याम पृष्ठभूमि पर सुनहरे रंग की आकृतियाँ अत्यधिक लोकप्रिय हैं।

सुजनी कला

इस कला की उत्पत्ति उस भावना से हुई है जब माताएं अपने नवजात शिशुओं के लिए अपनी पुरानी साड़ियों से कोमल मृदुल गुदड़ी इत्यादि बनाती हैं ताकि शिशु को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। वे पुरानी कोमल साड़ी के टुकड़ों को एक के ऊपर एक रखकर मोटी गुदड़ी सिलती हैं। उस पर कपड़े के छोटे टुकड़ों से विविध आकृतियाँ बनाती हैं। जिनके हाथों में कला की विशेष कृपा होती है, वे इन टुकड़ों से ऐसी आकृतियाँ बनाती हैं जो लोककथाओं को प्रदर्शित करती हैं।

प्रथमदर्शनी मुझे यह कला एप्लीक कला शैली प्रतीत हुई। कदाचित वे एक दूसरे से प्रेरित कला शैलियाँ हों। वर्तमान में इस कला शैली ने व्यावसायिक क्षेत्र में पदार्पण कर लिया है। इसके लिए सुजनी कला अब नवीन वस्त्रों पर की जा रही है। उन पर विविध आकृतियाँ बनाई जाती हैं जिनमें ज्यामितीय आकृतियाँ, पुष्पाकृतियाँ तथा रामायण आदि महाकाव्यों के लोकप्रिय दृश्य सम्मिलित होते हैं।

सुजनी कला बिहार के मुख्यतः दानापुर, भोजपुर तथा मुजफ्फरपुर क्षेत्रों में प्रचलित है।

कागज की लुगदी की कलाकृतियाँ

कागज की लुगदी से कलाकृतियाँ बनाना एक लोकप्रिय कला शैली है। इसके लिए कागज को पानी में तब तक भिगो कर रखा जाता है, जब तक वह कोमल ना हो जाए। साथ में सौंफ के दानों को भी भिगोया जाता है। तत्पश्चात गोंद तथा मुल्तानी मिट्टी के साथ पीसकर इसकी मृदु लुगदी तैयार की जाती है। इस लुगदी से विविध कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं।

कागज की लुगदी से मूर्तियाँ, खिलौने, टोकरियाँ, पेटियाँ आदि बनाई जाती हैं। विविध रंगों से रंगकर उन्हे आकर्षक बनाया जाता है। कागज की लुगदी से गृह उपयोग की वस्तुएँ भी बनाई जाती हैं जैसे सामान रखने की टोकरियाँ, सूप आदि।

बिहार संग्रहालय में मैंने एक अनोखी किन्तु आकर्षक प्रतिमा देखी जिसे कागज की लुगदी से निर्मित किया गया था। वह मानवाकार प्रतिमा मातृका की थी। यहाँ के अनेक गाँवों में ऐसी ही मानवाकार मनमोहक प्रतिमाएं बनाई जाती हैं जिनका प्रयोग विविध धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। सर्वाधिक आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि मुलायम लुगदी को हाथों द्वारा इतना सुंदर आकार दिया जाता है। प्रतिमा के विभिन्न आयामों को सूक्ष्मता से उत्कीर्णित किया जाता है। ये प्रतिमाएँ मन मोह लेती हैं।

वेणु शिल्प अथवा बाँस की कलाकृतियाँ

बाँस को संस्कृत में वेणु कहते हैं। आपको स्मरण होगा, श्री कृष्ण को वेणुगोपाल भी कहते हैं क्योंकि उनकी मुरली बाँस की बनी होती है। प्राचीन काल से बिहार में भोजन तथा जल को संग्रहीत करने के लिए बाँस का प्रयोग किया जाता रहा है। बौद्ध काल से विविध लिखित सूत्रों में यह विवरण है कि बौद्ध भिक्षु बाँस के द्वारा भिन्न भिन्न वस्तुएँ बनाते थे, जैसे हस्त पंखे, जूते आदि। बाँस का प्रयोग कर मानवी आकृतियाँ भी बनाई जाती हैं।

वर्तमान में भी बाँस का पर्याप्त प्रयोग किया जाता है। उससे गृहसज्जा की वस्तुएं, सूप, डिबिया, टोकरियाँ आदि बनाई जाती हैं। बिहार में दक्ष कलाकार बाँस का प्रयोग कर अत्यधिक आकर्षक कलाकृतियाँ बनाते हैं जिन्हे आप अवश्य क्रय करना चाहेंगे। उनमें कुछ हैं, नौका अथवा जलयानों के विस्तृत मॉडल, सम्पूर्ण मंदिर जिन्हे गृह के भीतर रखा जा सकता है।

बावन बूटी

बावन बूटी बिहार की स्वराज्यीय बुनाई तकनीक है। बुनाई की यह तकनीक मूलतः नालंदा के निकट स्थित बसवन बीघा ग्राम में प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के बुनकर बावन भिन्न भिन्न प्रकार के भाव साड़ियों, चादरों अथवा पड़दों पर बुन सकते हैं। वे विविध आकृतियों के माध्यम से स्थानीय वास्तुशैली एवं उसके आयामों को भी इन वस्त्रों पर प्रदर्शित करते हैं।

सिक्की कला

बिहार में जो स्थानीय घास उगती है उसे सिक्की अथवा कुश कहते हैं। इस घास पर मनमोहक सुहनरे रंग की आभा होती है। इस घास को स्वच्छ कर सूर्य प्रकाश में सुखाया जाता है। सूखने के पश्चात तृण को उष्ण जल में उबाला जाता है। तत्पश्चात उसे विविध रंगों में रंगा जाता है, जैसे गुलाबी, नीला, हरा, लाल, पीला आदि। उसके पश्चात सुई की सहायता से तृण को भिन्न भिन्न आकार दिया जाता है। इन रंगबिरंगे कुश को आपस में गूँथ कर खिलौने, टोकरियाँ, पीठिकाएं, कुश-आसन, गृहसज्जा की भिन्न भिन्न वस्तुएं आदि निर्मित किए जाते हैं।

ये प्राकृतिक उत्पाद हैं। सिक्की पर सभी उचित उपचार किए जाने के कारण उनसे निर्मित इन सभी वस्तुओं की आयु भी दीर्घ होती है। कीट अथवा फफूंद का इन पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं होता है। मैंने ऐसे ही सुनहरे तिनकों द्वारा निर्मित अनेक कलाकृतियाँ ओडिशा के जाजपुर में भी देखी थीं।

टेराकोट्टा, शैल तथा काष्ठ निर्मित कलाकृतियाँ

ये प्राचीन कला शैलियाँ हैं जो आज भी सम्पूर्ण भारत में प्रचलित हैं। तो बिहार उनसे कैसे अछूता रह सकता है! आप सम्पूर्ण बिहार में ऐसे कारीगर देख सकते हैं जो चिकनी मिट्टी, शिलाओं तथा लकड़ी के टुकड़ों का प्रयोग कर अनोखी कलाकृतियाँ रचते हैं।

मैंने टेराकोट्टा द्वारा निर्मित एक पात्र देखा जिसमें अनेक छिद्र थे। उन छिद्रों से नागकन्याएँ बाहर आ रहीं हैं। यह एक प्राचीन कलाकृति है जिसे मैंने इससे पूर्व नालंदा संग्रहालय में देखा था। वर्तमान काल के आधुनिक कारीगरों ने अब भी इस शैली एवं इस कलाकृति को जीवंत रखा है। वे आज भी इस प्रकार की कलाकृतियाँ बनाते हैं।

बिहार में शैलशिल्प सदियों से लोकप्रिय रहा है। दीदारगंज यक्षी उन सभी में सर्वाधिक लोकप्रिय है।

ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में पटना चारों ओर से काष्ठ की उत्कीर्णित भित्तियों से घिरी हुई थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि पटना में काष्ठ पर कारीगरी करने वाले कितने अधिक कारीगर रहे होंगे।

उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना

इस संस्थान का आरंभ उपेन्द्र महारथी जी ने किया था। यह संस्थान बिहार की कला एवं शिल्प शैलियों को पुनर्जीवित करने के महत्वपूर्ण कार्य में रत है। वे प्राचीन कला शैलियों को वर्तमान परिदृश्यों की आधुनिक पृष्ठभूमि के अनुरूप ढालने का उत्तम कार्य कर रहे हैं। वे इन शैलियों में नित-नवीन आकृतियों, रंगों आदि का समावेश कर रहे हैं तथा उनके द्वारा नित-नवीन वस्तुओं की रचना कर रहे हैं। मैंने उनकी कार्यशाला का अवलोकन-भ्रमण किया था। मुझे उन्हे अपनी कला में तल्लीन, अद्भुत कलाकृतियों को रचते देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।

इस संस्थान में भिन्न भिन्न कलाशैलियों से संबंधित विविध पाठ्यक्रम भी चलाए जाते हैं जिनमें से अधिकांश निशुल्क हैं। वे बिहार की इन पारंपरिक कलाकृतियों के विषय में सीखने तथा उन्हे अपनी जीविका का साधन बनाने में इच्छुक विद्यार्थियों की हर संभव सहायता करते हैं। अपनी परंपरा को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का यह एक अप्रतिम मार्ग है।

बिहार की इन अद्भुत कलाकृतियों में आपके प्रिय कौन कौन से हैं?