मन्नार श्रीलंका के उस छोर पर स्थित है जो भारत से सर्वाधिक निकट है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित सुप्रसिद्ध राम सेतु के भारतीय छोर पर रामेश्वर स्थित है तथा श्रीलंका की ओर मन्नार स्थित है। रामेश्वरम के ही समान मन्नार भी मुख्य भूमि से पृथक द्वीप है जो मुख्य भूमि से सेतु द्वारा जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार राम सेतु के भारतीय छोर पर रामेश्वरम मंदिर स्थित है, उसी प्रकार राम सेतु के लंका की ओर थिरुकितेश्वर मंदिर स्थित है। मध्ययुगीन काल (५वीं शताब्दी से १५ वीं शताब्दी) तक मन्नार चहल-पहल से भरा एक बंदरगाह नगर था, अतः विश्व के अन्य भागों से भिन्न भिन्न परिवहन मार्गों द्वारा जुड़ा हुआ था। वर्तमान में यह एक शांत तटीय नगर है जो पर्यटकों में लोकप्रिय है।

कोलम्बो से सड़क मार्ग द्वारा जब हम मन्नार पहुंचे, संध्या हो चुकी थी। मार्ग में कुछ स्थानों पर जलपान एवं अल्पविश्राम के लिए रुकते हुए हमने लम्बी दूरी की यह यात्रा पूर्ण की थी। मन्नार एक छोटा सा नगर है। मेरा विश्रामगृह भी अल्पतम सुविधाओं से युक्त एक छोटा सा यात्री निवास था। प्रातःकाल मैं थिरुकितेश्वर मंदिर के दर्शन करने के लिए निकली, जिसके दर्शन के लिए मैं अति उत्सुक थी क्योंकि मैंने मार्ग में इस अद्भुत मंदिर के विषय में एक सम्पूर्ण पुस्तक पढ़ ली थी। अब उसके अवलोकन के लिए मैं अधीर हो रही थी।

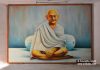

मन्नार थिरुकितेश्वर मंदिर

मन्नार थिरुकितेश्वर मंदिर की कथा

इस मंदिर की कथा इसे प्रसिद्ध सागर मंथन की घटना से जोड़ती है। सागर मंथन से प्राप्त अमृत को जब देवताओं में बांटा जा रहा था तब एक असुर भी रूप परिवर्तित कर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। जैसे ही भगवान विष्णु को इस का आभास हुआ, उन्होंने अपने चक्र द्वारा उस असुर के दो टुकड़े कर दिए। किन्तु तब तक अमृत पान कर वह असुर अमर हो गया था। अतः उसकी देह के दोनों भाग भी अमरत्व प्राप्त कर गए थे। उसका धड़ विहीन मस्तक राहु कहलाया तथा मस्तक विहीन धड़ को केतु कहा गया।

ऐसी मान्यता है कि इस स्थान पर केतु शिव की आराधना करता था। उसी ने इस स्थान पर प्रथम शिवलिंग की स्थापना की थी। इसीलिए इस मंदिर का नाम थिरुकितेश्वर मंदिर कहा गया, अर्थात् केतु के इश्वर का मंदिर।

मन्नार को भगवान् विश्वकर्मा की कर्मभूमि भी कहा जाता है। विश्वकर्मा एक दिव्य स्थापत्यविद अथवा वास्तुविद हैं जिन्होंने अपने पुत्रों के साथ अनेक उत्कृष्ट स्थलों का निर्माण किया है। श्रीलंका भी उनमें से एक है। पारंपरिक स्थापति अथवा वास्तुविद स्वयं को उनके वंशज मानते हैं।

रावण की पटरानी मंदोदरी का भी मन्नार से गूढ़ सम्बन्ध था। वह महर्षि कश्यप के पुत्र तथा राक्षसों के विश्वकर्मा माने जाने वाले मायासुर की दत्तक पुत्री थी।

मन्नार थिरुकितेश्वर मंदिर का इतिहास

ऐसा कहा जाता है कि किसी समय इस मंदिर की भव्यता समुद्र के उस पार स्थित रामेश्वरम मंदिर के स्तर की थी। दक्षिण भारत के चोल वंश जैसे अनेक राजवंशों ने इस मंदिर को संरक्षण प्रदान किया था। कई तमिल भाषी संत-कवियों ने इस मंदिर की स्तुति में अनेक कवितायें लिखी हैं। किन्तु उन्होंने वास्तव में इस मंदिर के दर्शन किये थे अथवा नहीं, यह ज्ञात नहीं है। यहाँ तक कि चीनी यात्री व्हेन त्सांग ने भी अपने यात्रा संस्करणों में इस मंदिर का उल्लेख किया है।

कालांतर में ऐतिहासिक घटनाक्रम में पुर्तगालियों का आगमन हुआ तथा उन्होने इस मंदिर को पूर्णतः ध्वस्त कर दिया। सम्पूर्ण क्षेत्र में इस मंदिर के अस्तित्व का कोई भी चिन्ह शेष नहीं बचा था। समय के साथ यह क्षेत्र वन में परिवर्तित हो गया। शनैः शनैः यह मंदिर लोगों की स्मृतियों से भी लुप्त होने लगा। १९वीं शताब्दी में जाफना के अरुमुगम नावलार नाम के एक नवयुवक ने शैव सिद्धांत का अध्ययन किया तथा उसे जनमानस तक पहुँचाने का कार्य आरम्भ किया। उसी काल में संयोग से उन्हें नयनमार सम्पन्द्रार तथा सुन्द्रार द्वारा रचित कवितायें पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जिसमें केतु के इष्ट देव के मंदिर के विषय में सुन्दर चित्रण किया गया था।

उसी क्षण से नवलर ने पूर्ण आवेग से इस मंदिर की खोज आरम्भ कर दी। जहाँ-तहाँ वनों की खुदाई भी की। अंततः उसकी मेहनत रंग लायी। उसने चोल काल के एक विशाल शिवलिंग को खोज निकाला, जिसकी अब भी इस मंदिर में पूजा-अर्चना की जाती है। यह एक प्रकार से इस मंदिर का पुनर्जन्म ही था। लोगों ने आरम्भ में यहाँ एक छोटा एकल-कक्ष मंदिर का निर्माण किया। शनैः शनैः वे अधिक धन एकत्र करते गए तथा मंदिर का विस्तार करते गए। मध्य काल में जनआंदोलनों के चलते अनेक अवसरों पर इसका निर्माण कार्य स्थगित करना पड़ा था। मंदिर के चारों ओर स्थित अनेक मठों को भी हानि पहुंचाई गयी थी किन्तु सौभाग्य से मुख्य मंदिर को कोई भारी क्षति नहीं हुई। आँदोलनों के चलते लोगों को मंदिर में जाने की अनुमति भी नहीं दी जाती थी।

और पढ़ें: श्रीलंका में रामायण काल के मंदिर

जब मैं इस मंदिर के दर्शन करने के लिए यहाँ आयी थी तब इसका विस्तार कार्य प्रगति पर था। मुझे यह लिखते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है कि इस पुण्य कार्य में भारत सरकार एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भी सहयोग दिया है।

मन्नार थिरुकितेश्वर मंदिर के दर्शन

चूंकि इस मंदिर के निर्माण एवं विस्तार का विशाल कार्य प्रगति पर है, इस मंदिर को कुछ समय के लिए समीप ही अस्थायी रूप से स्थानांतरित किया गया है। इस अस्थायी स्थान पर भगवान की आराधना अनवरत रूप से की जा रही है। मैंने यहाँ एक विवाह समारोह भी संपन्न होते देखा।

मंदिर के समीप पहुंचते ही मंदिर का ऊंचा राज गोपुरम आपका मंदिर के भीतर स्वागत करता है। इस गोपुरम के एक ओर विशालकाय घंटा है जिसे इंग्लैंड से मंगवाया गया है। यह श्री लंका के मंदिरों की अनोखी विशेषता है। आप यहाँ के मंदिरों में गोपुरम के एक ओर अथवा दोनों ओर एक या दो घंटियाँ अवश्य देखेंगे। हो सकता है यह गिरिजाघरों का प्रभाव हो, विशेषतः जब इन घंटियों को यूरोपीय देशों से मंगवाया जाता था।

बाहर एक लघु मंदिर सदृश बाड़े के भीतर नंदी की एक प्राचीन मूर्ती है।

गर्भगृह के भीतर नवीन शिवलिंग की स्थापना की गयी है जिसे काशी से रामेश्वरम तक, तदनंतर रामेश्वरम से यहाँ तक लाया गया है। वाराणसी से लाये गए शिवलिंग की यहाँ श्री लंका में की जा रही पूजा-अर्चना देख मैं रोमांचित हो गयी थी। समीप ही एक लघु मंदिर गौरी अम्मा को समर्पित है जिसके गर्भगृह के भीतर उनकी मनमोहक प्रतिमा स्थापित है।

गर्भगृह के समक्ष, १०० स्तंभों के नवनिर्मित सभामंडप में केतु, मंदोदरी, कवि नयनमार सम्पन्द्रार तथा सुन्द्रार तथा चोल राजाओं की प्रतिमाएं हैं। साथ ही अश्वारोहण करते दो योद्धाओं की भी प्रतिमाएं हैं, मानो वे मंदिर का संरक्षण कर रहे हों। अन्य स्तंभों पर शिव तांडव की भिन्न भिन्न मुद्राओं, गणेश, विष्णु तथा देवी के विभिन्न स्वरूपों के शिल्प उत्कीर्णित हैं। इन शिल्पों के मध्य उर्वशी व रम्भा जैसे दिव्य नर्तकियों के भी शिल्प हैं। मंदिर की भीतरी छत पर नवग्रह, सूर्य, १२ राशि चिन्ह, कामधेनु तथा श्री यन्त्र उत्कीर्णित हैं।

और पढ़ें: जाफना के दर्शनीय स्थल

मंदिर के पुरोहितजी ने मुझे बताया कि पालवी यहाँ गंगा का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक रात्रि भगवान शिव पार्वती के कक्ष में जाते हैं। प्रातः होते ही वे अपने कक्ष में वापिस आते हैं जहां वे गंगा से भेंट करते हैं क्योंकि पालवी के जल से ही उनका अभिषेक किया जाता है। कथाएं जिस प्रकार अनवरत जारी रहती हैं यह अत्यंत रोचक है।

मंदिर का जलकुंड/सरोवर – पलावी तीर्थं

जल कुण्ड के बिना एक मंदिर सम्पूर्ण नहीं होता। इस मंदिर का भी एक विशाल जलकुंड है जिसे पलावी तीर्थम कहा जाता है। यह मंदिर की उत्तरी दिशा में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि किसी समय यह एक नदी थी जिसे गंगा जैसा मान प्राप्त था। इस जलकुंड अथवा सरोवर के जल का प्रयोग मंदिर के सभी अनुष्ठानों में होता है। शिवलिंग का अभिषेक भी पलावी जलकुंड के जल से ही होता है। यहाँ तक कि इस जलकुंड के तट पर श्राद्ध जैसे अनुष्ठान भी किये जाते हैं।

जलकुंड के एक ओर एक मंडप बना हुआ है। मंदिर के भगवान जब शोभायात्रा के लिए बाहर आते हैं तब वे इस मंडप के नीचे विश्राम करते हैं। यहाँ आप अनेक प्रकार के पक्षियों का भी अवलोकन कर सकते हैं।

मंदिर के समक्ष, गौशाला के समीप एक अन्य जलकुंड भी है।

उत्सव मूर्ति

इस मंदिर में कांस्य की प्राचीन मूर्तियों का अप्रतिम संग्रह है जिन्हें सुदर रेशमी वस्त्रों से अलंकृत किया हुआ है। उनमें चोल काल की नटराज एवं सोमस्कन्द की मूर्तियों का मैं यहाँ विशेष उल्लेख करना चाहती हूँ। ६३ नयनमार कवि-संतों की भी प्रतिमाएं हैं जिन्हें आप सामान्यतः सम्पूर्ण तमिल नाडु एवं श्री लंका के शिव मंदिरों देख सकते हैं।

इस मंदिर में १० दिवसों का एक वार्षिक उत्सव आयोजित किया जाता है जो साधारणतः वैशाख मास की पूर्णिमा के आसपास पड़ता है। इसके अतिरिक्त शिवरात्रि, नवरात्रि, गणेश चतुर्थी, स्कन्द षष्ठी जैसे अन्य हिन्दू उत्सवों का भी इस मंदिर में धूमधाम से आयोजन किया जाता है।

स्थापति से भेंट

इस मंदिर के दर्शन के उपरान्त जो सर्वोत्तम उपहार मुझे प्राप्त हुआ, वह है इस मंदिर के स्थापति सेल्वनाथन एवं उनकी पत्नी पोन्नी से भेंट। वे इस मंदिर में हो रहे निर्माण कार्यों की देखरेख कर रहे थे, जैसे विस्तार का वर्तमान चरण, मुख्य मंदिर के चारों ओर अन्य लघु मंदिरों की अनुवृद्धि, गर्भगृह के ऊपर नवीन विमान का निर्माण, जिसे अधिरचना भी कहते हैं, इत्यादि। मैंने उनके साथ मंदिर पर चर्चा करते हुए दो दिवस बिताये जो मेरे लिए एक प्रकार से महत्वपूर्ण अध्ययन था। मंदिर स्थापत्य की पृष्ठभूमि में एक मंदिर के निर्माण में क्या क्या नियोजन करने पड़ते हैं, उन्होंने मुझे उसकी जानकारी दी।

मंदिर वास्तुकला के विषय में मुझे जो जानकारी उनसे प्राप्त हुई, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

मंदिर के निर्माण में प्रयुक्त शिलाओं के प्रकार, स्त्रीलिंग शिलाओं, पुल्लिंग शिलाओं तथा नपुंसकलिंग शिलाओं में भेद। शिलाओं के प्रत्येक प्रकार का विशेष उपयोग है। जैसे, एक शिवलिंग केवल पुल्लिंग शिला पर ही उत्कीर्णित किया जा सकता है।

थिरुकितेश्वर मंदिर निर्माण का विडियो

मंदिर संरक्षण के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के नियम हैं। इनमें कुछ नियमित रखरखाव हैं जिन्हें प्रत्येक १२ वर्षों के पश्चात किया जाता है। मंदिर की मूल रूपरेखा का अनुसार इसके विस्तार के कार्य नियोजित रूप से किये जाते हैं। कुछ संरक्षण के नियम ऐसे हैं जिनका प्रयोग विशेष परिस्थितियों में किया जाता है, जैसे उन मंदिरों का उद्धार जो किसी कारणवश अब जीवंत नहीं हैं अथवा उन मंदिरों का शुद्धिकरण जिन्हें किसी षडयंत्र के तले दूषित किया गया हो।

और पढ़ें: नटराज एवं उसका प्रतिमा विज्ञान

मैंने मंदिरों में समाहित संगीत के विषय में जाना तथा उनकी कथाओं को समझा।

मैंने देखा वे किस प्रकार शिला पर आकृतियों की रूपरेखाएँ चित्रित करते हैं तथा अवांछित भागों को कुरेद कर निकालते हैं। यहाँ तक कि मुझे भी शिलाओं को उकेरने की प्रेरणा मिली तथा मैंने भी विशेषज्ञ के निरिक्षण में शिला पर कारीगरी करने की चेष्टा की।

मन्नार के अन्य दर्शनीय स्थल

मन्नार दुर्ग

सेतु पार कर जैसे ही हम मन्नार द्वीप-नगरी में प्रवेश करते हैं, हमारी दृष्टी एक छोटे से दुर्ग पर पड़ती है। पुर्तगालियों ने इस दुर्ग का निर्माण कराया था। तत्पश्चात डच निवासियों ने इस का अधिग्रहण किया। अंत में अंग्रेजों ने इस दुर्ग पर अधिपत्य जमाया। इससे आप इस दुर्ग के औपनिवेशिक इतिहास की कल्पना कर सकते हैं।

और पढ़ें: श्रीलंका का गाल्ले दुर्ग

आप इस दुर्ग के खंडहरों के मध्य भ्रमण कर सकते हैं तथा इसकी संरचना एवं खंडित कक्षों को देख सकते हैं। यहाँ मैंने कुछ शिलालेख भी देखे किन्तु उनसे मुझे कुछ ज्ञात नहीं हो पाया। दुर्ग के अधिकतर भागों की छतें अब नष्ट हो चुकी हैं।

राम सेतु

श्रीलंका को भारत से जोड़ने वाला प्राचीन सेतु बालू के टीलों के रूप में अब भी दृष्टिगोचर होता है। समीप ही समुद्र के तट पर अनेक जलक्रीड़ाओं का आयोजन किया जाता है, जैसे पैराग्लाइडिंग। यहाँ एक अनोखा तथ्य जो ध्यान में आता है, वह यह कि एक ओर का जल अत्यंत शांत है, वहीं दूसरी ओर का जल अत्यंत आक्रामक।

यहाँ से देखने पर दूर दूर तक बालू के अनेक टीले दृष्टिगोचर होते हैं जिनके पीछे चमकते हुए समुद्र के जल का किंचित भाग दिखाई देता है। मुझे बताया गया कि जिस दिन वायुमंडल अत्यंत स्वच्छ हो, उस दिन यहाँ से रामेश्वर मंदिर भी आसानी से दृष्टिगोचर होता है।

आप मनार के सभी विश्रामगृहों एवं जलपानगृहों में छिद्रों से भरी खंखरी शिलाएं देख सकते हैं जो डूबने की अपेक्षा, जल सतह पर तैरती हैं।

मन्नार के समीप डोरिक बंगला

समुद्र तट पर एक चट्टान के ऊपर एक प्राचीन बंगले का खँडहर है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इस स्थान पर सदियों से सीपियों में मोती ढूँढी जाती थी। कालान्तर में यह उद्योग अंग्रेजों के हाथों में चला गया जिन्होंने यहाँ से प्राप्त मोतियों का व्यापार कर अत्यधिक संपत्ति अर्जित की थी। इमारत के बाहर लगे एक सूचना फलक पर उन अमानवीय पद्धतियों का उल्लेख किया गया है जिनका प्रयोग कर वे समुद्र के भीतर से मोती ढूँढते थे। सीपियों को एकत्र करने के लिए वे स्थानिक गोताखोरों का प्रयोग करते थे।

वर्तमान में यह भवन खंडित अवस्था में है। इसके ऊपर चढ़कर आप अप्रतिम वातावरण का अनुभव ले सकते हैं। यद्यपि इसके ऊपर चढ़ना किंचित असुरक्षित सिद्ध हो सकता है क्योंकि किसी भी दुर्घटना की अवस्था में निकट कोई भी सहायता उपलब्ध नहीं है। समीप ही प्रकाशस्तंभ के समान एक संरचना है।

आवर लेडी ऑफ मधु गिरिजाघर

यह एक लोकप्रिय गिरिजाघर है जो मन्नार से किंचित दूरी पर है।

योधा वीवा

यह ५वीं सदी का एक प्राचीन जलकुंड है।

यहाँ स्थित बाओबाब के वृक्ष पर्यटकों में अत्यंत लोकप्रिय हैं। चूंकि बाओबाब वृक्ष मूलतः अफ्रीका में पाए जाते हैं, उनका यहाँ होना अफ्रीका से व्यापारिक संबंधों की ओर संकेत करते हैं।

मन्नार एवं इसके आसपास के क्षेत्र पक्षी दर्शन के लिए अत्यंत उत्तम हैं। यहाँ स्थित नमक के अनेक खेतों के कारण अप्रतिम दृश्य तो प्राप्त होता ही है, साथ ही यहाँ अनेक प्रजातियों के पक्षी भी एकत्र होते हैं। विदथल्ल्थीवु मछुआरों का ऐसा ही एक नगर है जो पक्षी दर्शन के लिए भी लोकप्रिय है। यहाँ आप नमक के अनेक ढेर देख सकते हैं जो प्राकृतिक रूप से एकत्र होते हैं तथा सूखते हुए रोचक गोलाकार आकृतियाँ बनाते हैं। स्थानिक गांववासी उन्हें टोकरियों में भरकर ले जाते हैं।

यहाँ की सडकों में आप कम ऊंचाई के विशेष गधे खोजने का प्रयास करें। यहाँ इस प्रजाति के अस्तित्व का कारण प्राचीन काल में किये गए दूर-सुदूर प्रदेशों से व्यापार हो सकता है।

यात्रा सुझाव

- यह एक लघु नगरी है। अतः यहाँ सीमित पर्यटन सुविधाएं उपलब्ध हैं। तलैमन्नार में एक विशाल रिसोर्ट अवश्य है। किन्तु मन्नार के अधिकतर विश्रामगृह अथवा होटल छोटे एवं सीमित सुविधाओं से युक्त हैं।

- यहाँ के अधिकतर जलपानगृहों में आपको ठेठ दक्षिण भारतीय भोजन उपलब्ध होगा, जैसे इडली, डोसा, वडा इत्यादि। इनके अतिरिक्त नूडल एवं फ्राइड राइस भी यहाँ लोकप्रिय है। कुछ स्थानों पर थाली परंपरा भी है।

- श्री लंका के किसी अधिकारिक परिवहन केंद्र की गाड़ियों का प्रयोग करें। अन्यथा निजी परिवहन व्यवस्था का नियोजन करें।

- इस क्षेत्र के अवलोकन के लिए १ से २ घंटों का समय पर्याप्त है।

- समुद्री सीमा से निकट होने के कारण यह क्षेत्र राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टी से अतिसंवेदनशील है। यहाँ के सुरक्षा अधिकारी आपको अनेक स्थानों पर जांच के लिए रोक सकते हैं।